Unter Stammzelltransplantation (kurz auch SZT) versteht man die Übertragung von Blutstammzellen von einem Spender zu einem Empfänger.

Bei Leukämien und Lymphomen ist das Blutbildungssystem gestört. Bei einer Stammzelltransplantation wird versucht, zunächst alle kranken Zellen zu zerstören und das Blutsystem danach mit Blutstammzellen neu zu starten.

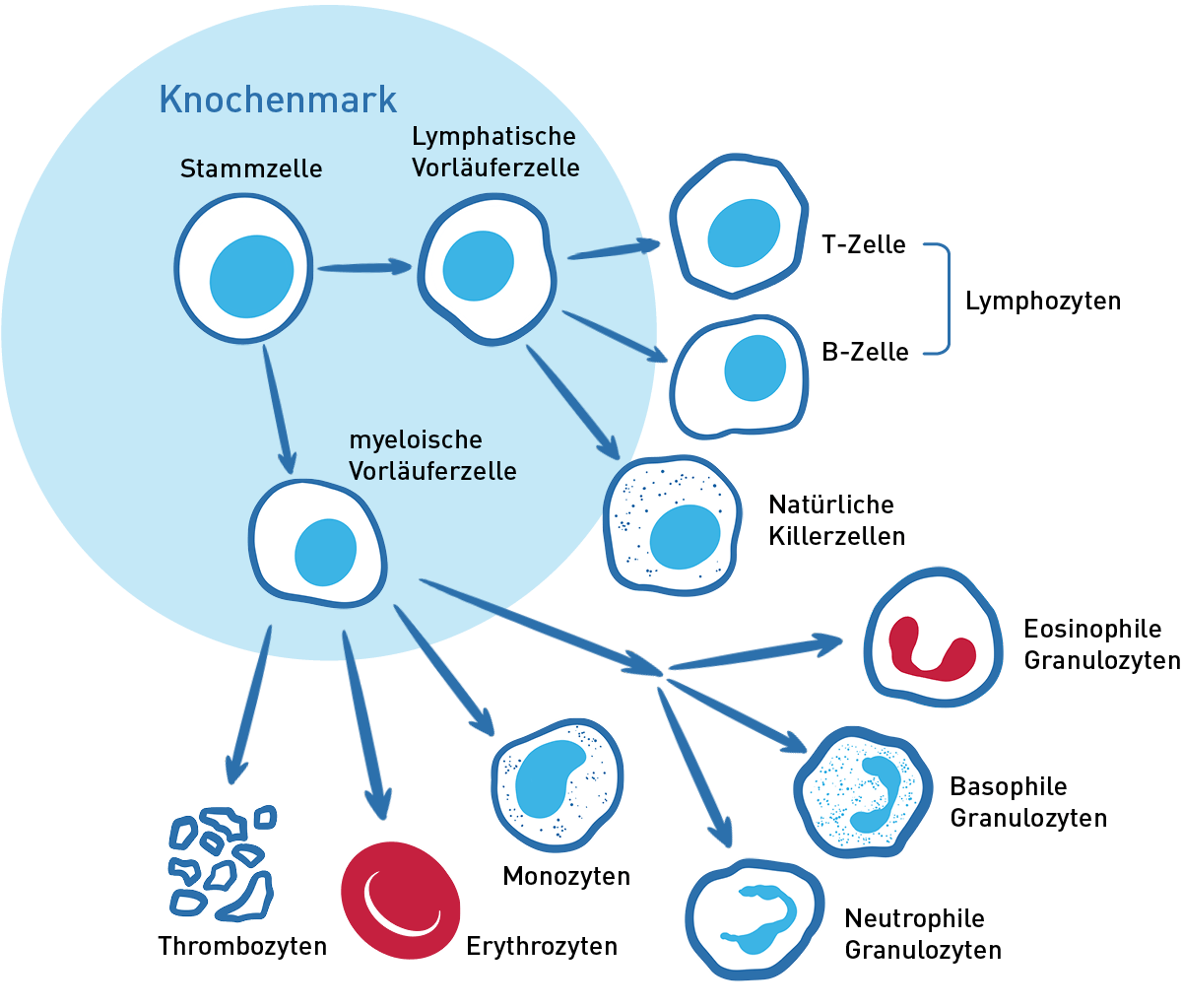

Blutstammzellen eignen sich dafür, weil sie die Ursprungszellen im menschlichen Körper sind, die sich in unterschiedliche Zellarten weiterentwickeln können und als gemeinsame Vorstufe aller Blutzellen für die Blutbildung zuständig sind. Blutstammzellen befinden sich im Knochenmark, aber auch im Blutkreislauf.

Abb. 1: Vereinfachte Darstellung der Blutbildung

Die Gewinnung der Blutstammzellen erfolgt meistens mittels einer sogenannten Stammzellapherese. Dabei wird dem Spender (Eigen- oder Fremdspender) wie bei einer Blutspende Blut entnommen und mithilfe spezieller Geräte werden die Stammzellen gezielt aus dem Blut entfernt und gesammelt. Das Blut wird anschließend dem Körperkreislauf wieder zugeführt.

Bevor die gesunden Stammzellen transplantiert werden können, werden nahezu alle blutbildenden, inklusive der erkrankten Zellen der Patienten mittels einer speziellen Chemotherapie und/oder Strahlentherapie vernichtet.

Damit hat der Patient praktisch kein eigenes Immunsystem und keine eigene Blutbildung mehr und ist auf die Transplantation neuer Blutstammzellen angewiesen.

Durch Infusion der Spender-Stammzellen wird das Knochenmark des Patienten danach von den neuen, gesunden Stammzellen besiedelt und bildet neue, gesunde Blutzellen.

Das Ziel der Stammzelltransplantation ist es, die Krebszellen abzutöten und die Krankheit langfristig zu kontrollieren.

Bei einer Stammzelltransplantation sind Spender und Empfänger entweder dieselbe Person (autologe Stammzelltransplantation) oder die Zellen stammen von einem geeigneten Fremd- oder Familienspender (allogene Stammzelltransplantation).

Bitte beachten Sie, dass die auf dieser Website aufgelisteten Therapieoptionen ausschließlich Ihren Informationszwecken dienen und keinen Anspruch auf fachliche Vollständigkeit bieten.

Diese Informationen stellen daher keinen Ersatz für eine individuelle Beratungs- oder Behandlungsleistung, Empfehlung oder medizinische Diagnose durch einen Arzt dar und dienen keinesfalls der Selbstdiagnose.

Quellen